Интервью с режиссёром Кириллом Верхозиным — первое в серии цикла бесед проекта «Сначала было чувство: молодые режиссёры», посвящённого тем, кто сегодня формирует новое российское авторское кино. В этих разговорах региональные режиссеры рассказывают, зачем они снимают, как ищут форму и зрителя, каково быть молодым режиссёром. Региональность здесь не ограничение, а почва, на которой рождается чувствительное кино — игровое или документальное. Первый герой — Кирилл Верхозин, режиссёр из Шадринска, чей документальный фильм «Колхандра» стал лучшим на фестивалях «Горький fest» и «И КРАТКАЯ».

На самом деле я хорошо помню кинотеатр, потому что он в городе был один. Но я помню и первый театральный опыт. Кинотеатр и театр находились в одном здании, две соседние двери. И тот опыт, который меня действительно задел, случился в шестом–седьмом классе. Обычно нас водили на детские спектакли, а тогда впервые показали что-то взрослое — пьесу.

Поразил меня не столько сценарий, сколько режиссёрский ход. Спектакль был про то, как люди выживают в суровых реалиях на Байконуре, а в финале, когда главный герой погибает, на сцену спускается экран и включается проекция запуска Гагарина в космос, где он говорит: «Поехали!». И это то же место — Байконур, но уже показанный как символ человеческого духа.

Позже я перечитал пьесу и понял, что такого финала в ней нет — это придумали именно шадринские театральные режиссёры. Тогда я испытал то, что называется катарсисом — первое в жизни творческое переживание. После спектакля я не пошёл с ребятами, а один ушёл домой. Помню, это была зима или осень, я шёл и пытался осмыслить этот опыт — полёт Гагарина. Меня поразило, как можно было какими-то творческими приёмами высечь вот эту мощную искру.

Из таких случайных классных моментов помню: воскресенье, мы с папой дома, что-то туда-сюда делаем, и по телевизору вдруг включается фрагмент. Я начинаю смотреть: мальчик идёт по зимнему городу, стоит на фоне горки, с которой катаются дети. Потом он идёт на занятия по военной подготовке, стреляет, кидает гранату. Инструктор бросается на неё, закрывает собой — но граната оказывается учебной. Все падают, а потом ему кричат: «Так она ж учебная!» И вот этот фрагмент я увидел и до сих пор помню. Не сам фрагмент, а то, как я его посмотрел: я увидел в этом какую-то странную красоту. Что-то произошло, но что — непонятно. Было ощущение, что вроде всё обыденное, но при этом странное. Какая-то магия неразгаданности в этом была.

Потом, уже взрослым, я узнал, что это было «Зеркало» Тарковского.

Наша коллективная бессознательность 90-х, что это какие-то отдельные персонажи, фрагменты, все перемешиваются друг с другом. Это и детские фильмы, и взрослые. Оно все как бы в этом каком-то голубом экране телевизора, в этом свечении как-то причудливо переплетается.

Когда закончил школу, я не очень хорошо сдал экзамены. Поступил в местный педагогический вуз, но решил пересдать ЕГЭ. Родители тогда сказали: «А что, давай иди, что-то работай, что-то делать надо». И я нашёл вакансию киномеханика в кинотеатре.

В инженерной кинотеатра стояли два советских стареньких киноаппарата, а фильмы приносили на бобинах. Суть работы была в том, что во время сеанса нужно было включать аппараты. Два аппарата работали по очереди: заряжаешь первый, запускаешь его — и у тебя есть двадцать минут, чтобы готовиться к экзаменам. Потом включаешь второй и в это время меняешь первую бобину на третью. Пока крутится вторая, снова есть двадцать минут. Там, за этой будочкой, я таскал плёнки туда-сюда: грузил, выгружал, заряжал, включал. Аппарат периодически ломался, приходил дядька — старший киномеханик, матерился и чинил его.

Во время учебы в Уральском федеральном университете с друзьями мы решили сделать что-то вроде медиа: сайт и группу «ВКонтакте». Я предложил попробовать снять видео. В Екатеринбурге была популярна тема стрит-арта, я договорился взять интервью у одного из художников. Нашел заброшенную больницу для съёмки, у меня был друг, который монтировал. Посмотрев ролик, я понял: всё это — и есть работа режиссёра. Я выбрал героя, нашёл команду, организовал процесс. Хотя тогда я даже не думал о себе как о режиссёре. С этого момента мне стало интересно только снимать».

Именно этот опыт стал предпосылкой к тому, что я устроился работать в «Рэд Пеппер» к Ивану Соснину. Конечно, я не сразу стал снимать как режиссёр. Просто работал в креативной компании, где все были самоучками. Никто не учился в киношколе. Ваня — металлург-недоучка, я — рекламщик-недоучка, остальные тоже с кино никак не связаны.

У нас было ощущение: «Мы сделаем круче, чем в Москве». Там всё есть, у нас — ничего. Может, мы не умели это делать, но эта мысль тогда горела во всех, кто там работал.

Постепенно я отделился и сделал очередной шаг в пустоту. Думаю, это важная часть профессии режиссёра — постоянно делать шаги в пустоту, когда понимаешь, что на месте уже всё взял и нужно двигаться дальше. Я начал работать как режиссёр документальных фильмов. В какой-то момент нашему продакшену пришёл заказ от Иви — сериал про трагедию на Эльбрусе. Это был документальный фильм-катастрофа о группе альпинистов, где погибли пять человек. Сериал вышел, получил хорошие отзывы, выиграл премию как лучший документальный сериал. И именно тогда я понял: это работа ремесленника. Она может быть сделана лучше или хуже, но это максимум хорошего ремесленника и в ней нет меня. Мне не хватало навыка авторского режиссера. В этот момент очень удачно появилась Московская школа нового кино, на обучение в которой я выиграл грант.

Как режиссер-документалист, ты все время сканируешь реальность на «зерно» кино. Еду в метро — могу сфотографировать интересного человека, или заметить ситуацию и подумать: «О, это можно в сценарий», или «из этого персонажа получится герой». Такой кино-радар всегда включён. И важно найти именно то, что ты любишь, с чем готов жить. Я помню, как раз тогда у меня родилась дочка, проснулось чувство нежности, желание стать хорошим папой, научиться с ней общаться, когда она подрастёт. И однажды руководитель мастерской Дмитрий Кубасов спрашивает: «Ну что, какие идеи для диплома?» Я сказал: «Хотел бы снять про девочку лет двенадцати–четырнадцати». Он спросил: «Знаешь уже, кто это будет?» Я ответил: «Нет, просто какое-то ощущение, навеяло. Хочу — и не знаю почему».

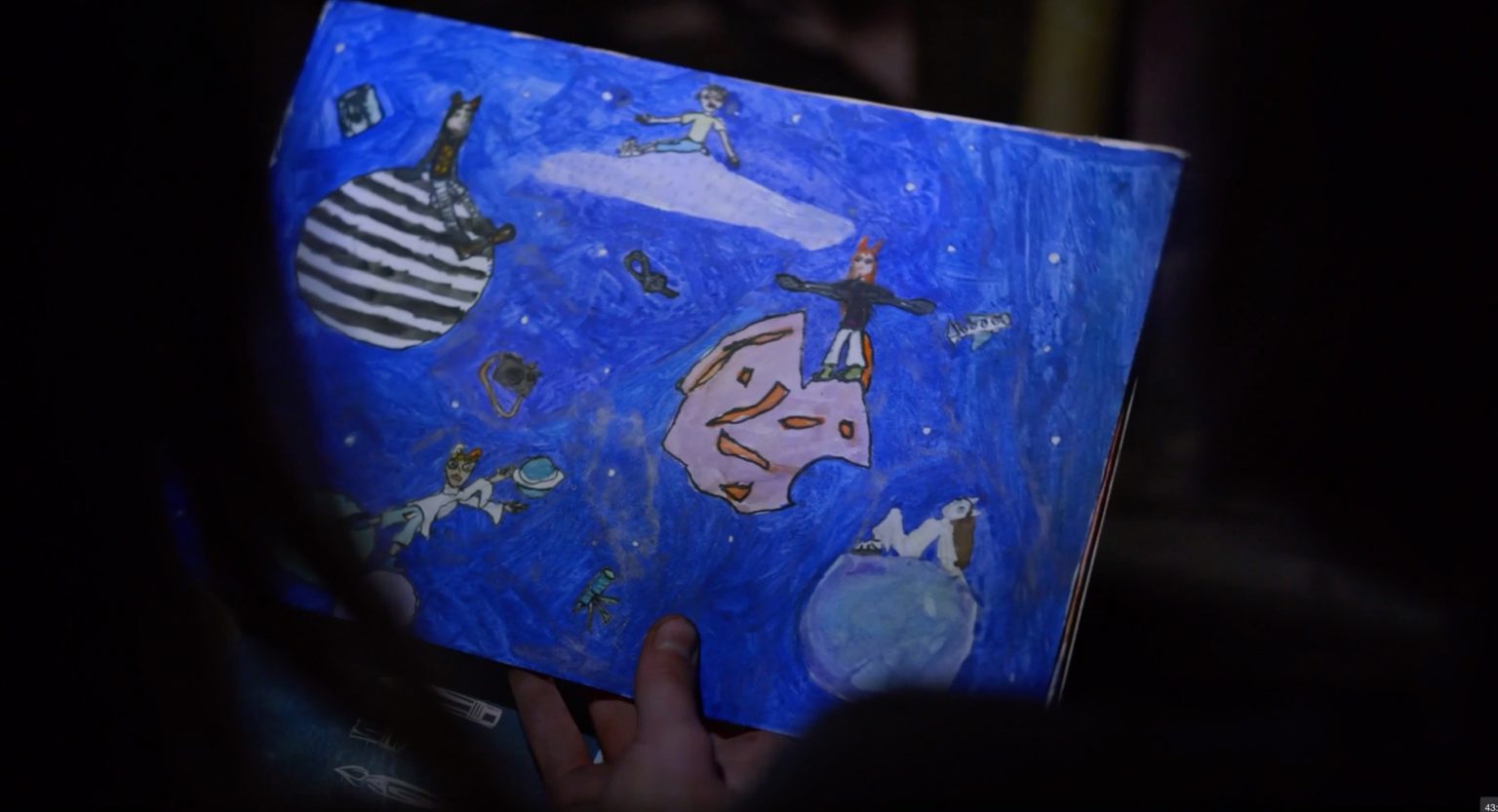

Кино-радар работает ведь не только в реальности, но и в сети. Однажды я зашел на городской портал Екатеринбурга, и наткнулся на статью «Творческая семья живёт в однокомнатной квартире». Читаю — и это оказалась семья Платоновых, которая потом и попала в фильм. В центре фильма героиня Аглая, но у них невероятная вся семья: отец, Алексей Платонов, — уличный музыкант с 1999 года, несостоявшийся оперный певец. У них трое детей, каждого он научил своему инструменту: Глафира играет на скрипке, Аглая — на виолончели, Платон — на флейте. Есть своя группа «Платонов бэнд». Они выступают на фестивалях, снимают клипы на телефон, придумывают сюжеты, мама шьёт костюмы, все музицируют. Да, снято всё на телефон, но это — «Шапито-шоу», это Сергей Лобан, фильм «Пыль». Это то, что я люблю: что-то странненькое, абсурдное, немного нелепое, наивное, но очень искреннее. Они все живут в однокомнатной квартире на окраине Екатеринбурга. Двое взрослых, три ребенка, две кошки и собака. Когда мы встречались в первый раз в Екатеринбурге, я понял, что буду снимать про Аглаю. Она была тогда стеснительная, но у неё было что-то — киногения, наверное. Я её снимал, как она просто сидит, ест, существует. Камеру направляешь — и кино уже происходит. Остается придумать драматургию. Она у меня спросила: «А какая камера лучше?» Так я узнал, что летом Аглая собирается снимать фильм». Мы эти два дня вместе провели, и они любезно пригласили к себе снова.

Свердловская область, деревня Таватуй. Я жил у них на кухне, маленькая кровать за холодильником. Просыпались, завтракали, и я весь день следовал за Аглаей. Дети быстро перестали меня замечать. Мы снимали около двадцати дней — получился очень концентрированный фильм.

Скорее, не про мою любовь именно к кино, а про любовь к творческому какому-то жесту в целом. Да, здесь в проявленной форме — кино, но вообще это про желание: вот эту свою сказочную страну, которая у тебя внутри, необходимо как-то из себя достать и показать миру. На самом деле, даже немного боялся: думаю, ну вот «кино про кино» — это, наверное, понравится тем, кто занимается кино. Но в итоге ко мне подходили много людей, которые говорили: «Это про меня». Люди, никак не связанные с кино.

В фильме слышно процентов пять из написанного. Когда съёмки заканчивались, я попросил её прочитать вслух – она читала минут пятьдесят, и это была только половина текста. Энергии у неё невероятно много.

Да. Эти фрагменты отличаются фактурой, отрывистостью, дают особую теплоту.

Конечно. С первых дней съёмок я понял, что угадал с героем на 100%: Аглая сделает мне фильм в любом случае, как бы ни пошли дела. Мне оставалось только довериться ей и следовать за ней. И да, я был удивлен — она режиссировала грамотнее, чем половина моих однокурсников в киношколе и, пожалуй, большая часть людей из индустрии, с кем я работал. В свои двенадцать она уже знает, чего хочет. А это, думаю, больше, чем половина успеха, даже если не знаешь, как именно этого добиться.

Сейчас многие ждут «большое кино» — что придёт дяденька с деньгами. А я выбираю путь маленького кино: сам или с друзьями, на свои ресурсы, с полной свободой. Может, сегодня нужно именно такое кино — о судьбе маленького человека.

Я родился в Шадринске, там прошла большая часть жизни. Екатеринбург — мой культурный фундамент. Но сейчас я как бы между: для Москвы слишком провинциал, для Екатеринбурга уже слишком «московский».

Пока нет конкретных планов. Моя мечта — показать фильм в Екатеринбурге, пригласить Аглаю, и чтобы она показала вместе с моим фильмом свои фильмы. Устроить для неё и себя маленький праздник.

У меня есть фильм «Эне», который я снял с друзьями, за свой счёт, из того, что было под рукой. Маленький, камерный — именно такое кино я хочу делать и хочу видеть. Этот фильм выиграл несколько фестивалей. Да, они менее известные, чем, например, «Горький fest», но для меня очень важно, что мои фильмы смотрят в маленьких городах. В Нижнем Тагиле, например, зал был полон, и сто человек посмотрели фильм. Или фестиваль «Весточка» в Обнинске — небольшой, самоорганизованный, но там было невероятно тепло, и фильм выбрали зрительским голосованием. Это тоже победа, и для меня она не менее значима.

Не стесняйтесь быть маленькими. Не бойтесь быть скромными. Иногда я сам думаю: ну что, победа на фестивале в Тагиле — кому это нужно? Но это нужно людям, которые туда пришли. Не надо гнаться за «большим кино», голливудскими книжками и индустриальными схемами — снимайте кино о себе, из себя, про свои чувства, переживания.

Не вините себя за то, что вы «маленькие». Для меня это главный посыл — не бояться быть маленькими и продолжать снимать.

Беседовала Тимашева Камилла, автор проекта, выпускница Высших курсов ВГИК (киновед-редактор)